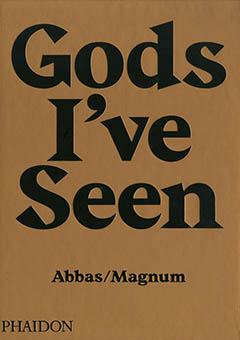

A. ABBAS

Editeur : PHAIDON

Année de parution : 2016

Toutes mes lectures me prédisposent à une certaine bienveillance envers l’Hindouisme, cette religion aux 330 millions de dieux et déesses qui changent de nom, de nature et de sexe, qui se marient, divorcent et demandent des pensions, qui sont étrangement proches de nous avec leurs doutes et leurs faiblesses, des dieux très humains en somme. Ils n’ont absolument rien de la hauteur et donc de l’arrogance des dieux monothéistes. Comme nous, ils sont capables du meilleur et du pire.

Les réveils à l’aube

À Bikaner, à 5 heures du matin, je suis réveillé en sursaut par les hurlements d’un pandit (en Sanskrit, pandit signifie érudit. C’est un titre honorifique donné dans l’Inde aux érudits, détenteurs du savoir traditionnel exprimé en sanskrit, NDLR) qui récite les textes sacrés dans le haut-parleur, réglé à pleine puissance. Je suis étonné par cette brutale intrusion dans ma chambre et dans mon sommeil, car les temples hindous n’utilisent que rarement la voix humaine. Ce sont plutôt les cloches de la puja (en Sanskrit, puja signifie hommage. Dans l’Hindouisme, c’est l’adoration d’une image sacrée, accompagnée d’offrandes de fleurs, de nourriture, NDLR) de l’aube qui sont une nuisance – les dieux doivent être sourds !

À 6 heures, quand le muezzin (un fonctionnaire religieux musulman chargé d’appeler, du haut des minarets des mosquées, aux cinq prières quotidiennes, NDLR) lance l’appel à la prière, je comprends la raison de cet acharnement technologique : les deux prêtres sont, de toute évidence, en concurrence vocale, chacun s’assurant que le monopole des airs n’appartient pas à l’autre. Sans doute serais-je amusé par cette joute sacrée si elle avait lieu l’après-midi, car l’un clame l’unicité de Dieu et l’autre en chante la multitude. Mais à l’aube, alors qu’une longue journée de travail m’attend ! Que faire, sinon déguerpir de cette ville ?

La noyade des divinités

À Calcutta, après l’avoir vénérée pendant plusieurs jours, les Bengalis vont noyer Durga (dans l’Hindouisme, la déesse-mère, NDLR) dans la rivière Hoogly, un bras du Gange. De joyeuses processions l’emmènent sur les rives de la rivière pour lui dire adieu et la jeter dans les eaux sacrées. Il en va de même avec les autres divinités : la fête de Vishvakarma, l’architecte divin et dieu du travail, précède celle de Durga, tandis que celle de Laksmi, la déesse de la prospérité, la suit. Un quartier entier de la ville, Kumartoli, est dédié à la fabrication d’idoles. Ainsi 12 divinités sont élaborées avec de la paille, de la boue séchée et du plâtre, peintes, décorées de rubans et de paillettes, puis jetées dans la rivière. Un exercice de gaspillage, en somme, qui se renouvelle chaque année. Je demande à une professeur bengali pourquoi les autorités ne décrètent-elles pas une puja de la propreté, pour nettoyer la ville de sa crasse omniprésente, avec seulement une portion de ce qui est dépensé en statues. « C’est parce que Calcutta est la cité de la joie et que nous devons célébrer nos dieux et nos déesses », me rétorque-t-elle. Décidément…

À Chennai, je rends visite aux magnifiques bronzes du musée, dont un autre Shiva Nataraja. Sa contemplation me mène aux plus hautes sphères de la spiritualité, comme le ferait un tableau de Cézanne ou une symphonie de Beethoven. Je découvre également Sri Devi et Bhu Devi, compagnes de Vishnu, dont l’une a la douceur aristocratique et l’autre des allures de paysanne voluptueuse. Je vais de l’une à l’autre, amusé par ma communion sensuelle et spirituelle avec ces deux déesses si charnelles dans leur corps de bronze. Qui sont donc les grands artistes qui leur ont donné vie ? Et pourquoi sont-ils restés anonymes ?

Un gros rat, sans doute sacré, le long de ma jambe

À Deshnok, dès mon arrivée, un petit rat sacré vient me renifler, envoyé en éclaireur pour voir si je suis rat-compatible. À l’évidence, je dois l’être car, aussitôt après, un gros rat, sans doute tout aussi sacré, grimpe le long de ma jambe. Je lui signifie que bien que je sois immergé dans l’Hindouisme depuis plus de deux ans, cela n’a pas fait de moi un adorateur de gros rats, que je ne vois en lui ni un dieu, ni la réincarnation d’un maharaja, mais un simple gros rat et que je tiens à notre quant-à-soi respectif, moi un Homo sapiens bipède, et lui un Rattus norvegicus à quatre pattes. Je le prie fermement mais poliment (on nous observe), de descendre. Il obtempère.

L’hindou adore adorer. C’est plus fort que lui. – Henri Michaux

A. Abbas

Lettre d’information

75004 Paris – France

+33 (0)1 42 74 26 36

ouverture du mercredi au samedi

de 13h30 à 18h30. Entrée libre

M° Rambuteau – Les Halles

Pour Que l’Esprit Vive

20 rue Lalande

75014 Paris – France

T. 33(0)1 81 80 03 66

www.pqev.org